| Produce MP23 -MP23が完成するまで物語- |

| ようやく私の夢であったMP23の製作に取り掛かる時が来ました。 MP23とはM2とM3のパーツを合体・加工させてオリジナルのMPに近い仕様に改造した機種の名称で、私が勝手に便宜上つけた機種名です。 さて、オリジナルのMPについては、1956年〜57年にMP1〜450まで製造され、MP1、4〜12及び151〜450がシルバー、MP2、3、13〜150がブラックペイントとして製作されました。しかし、実際にはライツの出荷表に欠番があり、本当の製造台数はこれより少ないようですが、魅力的なカメラであることは確かです。 実際に本物のMPはシルバーでも700万円、ブラックペイントだとそれ以上のプレミアム価格がつけられており、精巧な贋物も同様に高額であることから、ここは自分で自分仕様のMPを製作するのが割安で、そのためにはMPの研究が必要です。でも、知れば知るほど、精巧なMP仕様を製作するとなると、M3のベース機、M2系の巻上げユニット部品の仕入れ、ユニットの組み込みと調整、板金溶接、塗装のステップが必要になります。 実際にやってみないと成功するかどうか全く不明、自分でやれるとこまでやってその先は考えてみようと2008年元旦、ついにその扉は開いた。 |

|

| ベース機のM3です。外観はやや汚いですが、ファインダーが後期型の綺麗な物で、本体自体の値段も安かったので改造ベース機に決定しました。実際に交換箇所が多く、オリジナルのパーツが100%入っていないので、M3としての価値はあまりないと自分に言い聞かせました。(世界遺産の破壊行動になるため・・・) |

|

| 早速M3のトップカバーを外してみました。M3は初めてでしたが簡単に外せました。写真からも分かるように、ファインダーの整備が近年された様子で、上部を覆うテープが綺麗に貼られています。初めて内部のファインダーを見ましたが、M6とは別物ですね!この綺麗なファインダーだけでも購入金額以上の価値があるような気がします。 さらに後方に写っているのがMDで、とりあえずM2のギアが入っていたので、これを一旦拝借してM3へ移植することにしました。写真は既に巻き上げギアとライカビット連動用の巻き上げ軸を外した状態です。巻き上げギアは取り付けにコツが必要ですが、外すのは簡単。むしろEリングなど小さなパーツで固定している巻き上げ軸を抜く方が難しい。 この後、M3も同様にユニット一式外しましたが、フィルムカウンター自動復元式のパーツが組まれていて、構造をスケッチしてから外しました。 |

|

| これがM3に装着されたM2ユニットです。一部部品の加工(真鍮パーツを削る)が必要でしたが、問題なくインストールでき、巻き上げもカウンターも正常に作動しました。この段階で、私のM3は限りなくMP仕様に改造された訳で、もし、パーツの手配を含めて専門業者にやらせたらパーツ代+工賃でもう一台M3が買える費用(改造拒否されるかも)が必要だったと思います。このあたりは分解経験が工賃無料に貢献しました。 ちなにみ、M3のユニットはMDの方へ装着し、こちらも自動復元式カウンターのMDと変貌しました。しかし、MDは貴重なカメラですので、いずれM2のジャンク品を買って復活させようと思います。考えてみれば、M2のカウンターを逆に自動復元方式に変更するのも簡単、実用的なM2が製作できます。 |

|

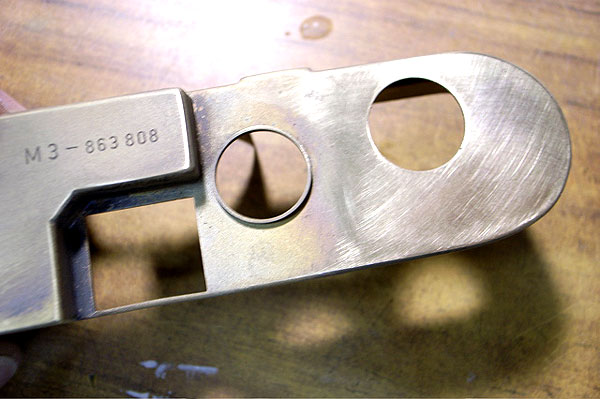

| 内部のメカ作業を終了し、トップカバーを装着しました。しかし、ここが一番の曲者で、M3のフィルムカウンター窓を塞ぐ必要があるからです。本来なら同じ真鍮板で銀ロウ溶接を行い、加工部分が目立たないよう塗装する必要があるからです。とりあえず、ホームセンターでステンレス板を買って円形にカット、気長に径が合うよう研磨して写真のように仕上げました。やや見栄えは悪いですが、どこから見てもMPです。本来MPにはセルフタイマーはありませんが、一部には装着されたMP-**SPモデルがあるらしく、見た目は十分です。この姿はMP3よりオリジナルに限りなく近いと思います。 で、ここまでうまく事が進めば完璧にしてやろうと親心が動きます(笑)。まずはこの穴をプロの手によって溶接し、そしてプラックペイントにリフィニッシュ、ついでにシャッター幕交換を含む完全オーバーホール・・・ そこで、リペイント・オーバーホール・改造物を拒否しない?業者を探したところ、純正部品や測定器具などでは神奈川のK社が信用できそうだが、これは改造物なので、社内マニュアル外の作業はしない(できない?)恐れがあり、また費用も高額になりそうだ。そこで、M6にM4のトップカバーを付けた改造カメラをHPに掲載しているルミエールさんに絞り、製作途中の画像をメールして担当のTさんに電話で交渉した。 開口一番、真っ先に指摘されたのがM3カウンター窓の溶接、これは作業経験も過去にないので精度よくできるか全く分からない。しかし、マニアックなお店(笑)なので、渋々私の交渉に応じてくれてM3を送付することになった。果たしてどうなることやら・・・  それから約1ヶ月、Tさんから画像が届いた。そこには溶接作業を終えたばかりの我がM3の姿があった。既にクロムメッキは薬品で剥離され、フィルムカウンター窓は全く溶接痕が解らないレベルに仕上げられている。画像中央の穴はシャッターダイヤル用、その右は巻き上げレバーとシャッターボタン用、本来ならその右に3つ目の穴であるフィルムカウンター窓があるが、既に全く姿を消している。この後にトップカバー固定用のネジ穴と外付けカウンター用の△指標を刻印し、得意のブラックペイントに焼付けされることになる。  さらに待つこと約半月、M3を送ってから約2ヶ月弱の2月28日、ついにMP23が我が家にやってきた。この日のためにと作業期間中に用意していたライカビットMPとライツ28mmファインダーを装着して自己満足に酔いしれた。 この文章を読まずにご覧いただくと本物のMP-SPモデル?と思われるかもしれません。実際はM3のナンバーを残しているのですが、合法的?にファインダーでナンバーが見えないようにしていますので紛らわしい一品だと思います。特にライカビットが当時のオリジナルなので、騙される可能性も大ですね(爆)もし、安上がりに仕上げるならトムのカナダ製ビットやライカ社の現行型ライカビットを装着(ワインダー用連動パーツに交換が必要)もあるのですが、ここまでやるからには妥協は禁物です!  下はオリジナルのM3トップカバー、MP23のように右側はM2と同じように加工しないとこのカメラは作れません。ルミエール・Tさんの技術がどれほど素晴らしいものかお分かりいただけたでしょうか?素人がやっても絶対にできないし、溶接のプロでもライカのことは分かっていないので双方の知識を持っている人でないとできない一品物です。ちなみに、ここに写っているM3のトップカバー(ナンバーはM3最後期1966年製の物)は、ヤフーオークションで9,800円でした。このようなパーツは改造に必要ですし、ガラスなどの交換部品としても使えます。もし、M2が手元にあってMP風のカメラを直ぐに欲しいなら、M2のトップカバーと交換し、簡単にフィルムカウンター窓を塞げば4枚目の程度なら仕上げることができます。時にはM2、時にはMPとトップカバーの着せ替えするのも面白いと思いませんか? とりあえず、MP23は完成しましたが、ドナー提供したMDが死んでいますので、これを復活させるのが次なる作業ですね。  これはちょっと画像加工でセルフタイマーを外した状態のイメージを再現してみました。実際、ここまでやるとオリジナルMPとナンバー以外では見分けがつきませんが、改造するのは非常に簡単です。方法はM3からセルフタイマーユニットを外し、ボディシェルの穴を簡単な鉄板とパテで塞ぎ上からセルフ用の穴を開けていない革を貼れば終了です。フィルカウンターの穴を塞ぐのとは違い、革で隠せるのでこの改造は簡単です。場合によってはM2の中期に見られるセルフなしのボディシェル(初期型のボタンリワインドはダメ)ならもっと簡単。ただし、この場合はMP特有のM3初期型大型アイレットではなくなるが・・・あと、MPのブラックはレンズロックボタンもブラックなのが多いがシルバーの物もある。 (MPの特殊パージョン)おまけ MPは著名なフォトジャーナリストによってライツニューヨークに注文された話は有名ですが、そのリクエストに答えてライツが試作したのがM3E-1(シルバー)とM3D-1〜4(ブラック)の5台で、このカメラは後に市販されるMPとは違いファインダーのセレクトレバーも無い。またM3Dの方も全部がブラックでなくレバー類のパーツはシルバーと特殊である。シャッタースピードはM3前期型と同じく国際系列でシルバー光沢仕上げ。さらにマニアックなところでは、これに装着されているライカビットもバルナック時代の物と同じくMPの文字はない。この特別モデルの後に市販化に向けたプロトタイプをライツが製作するが、今度は名称がM3P(ナンバーはM3)でライカビットの筆記対は左に寄ったがMPの刻印はない。これらは歴史的にも大変貴重だ。なお、M3D-4は日本人カメラマンに贈呈されており日本で保管されている。 次に市販モデルの特殊バージョンだが、MP23のモデルになったセルフタイマー付SPモデル、M2のファインダーを組み込んだモデル、シングルストロークモデル、モーターカップリングギアを持ったモデル、M2のプロト用トップカバーを付けたモデルなど多岐に及ぶ。この辺りが贋物MPの真贋判定を難しくしている。 基本的にMPはセルフなし、ダブルストローク、大型アイレットを持つタイプが基本で、現存しているMPは交換パーツによってオリジナルを留めていない物が多い。また、オリジナルの補修パーツが手に入った時代に偽造(本物のトップカバー使用等)された物は分解しないと判定できないと思われる。本物のMPはM3初期型と同じ下部にナンバー刻印があるほか、分解しないと分からない位置に2つ目の刻印がしてある。精巧なフェイクは分解しないと真贋判定ができないが、ライカを熟知する専門の工房が手掛けた純正パーツを使ったフェイクは見破るのが困難だろう。 ちなみに私のMP23はMPのレプリカではなくM3の改造機なので、ファインダーは後期型、巻き上げユニットはシングルストローク(レバーは短いダブルストローク用)、背面の感度インジケーターはASA1300の後期型、セルフありの自分仕様としている。 (作業メモ) ベース機:M3(1957年製でMPと同時期の物) 改装パーツ:M2用巻上げユニット、ライカビット連動シャフト、レリーズ関連ほか トップカバー:フィルムカウンター窓銀ロウ溶接、固定ネジ穴開け、三角指標刻印 ペイント:ルミエール標準ブラックエナメル焼付け塗装一式 アイレット:ルミエールオプション扱いブラック同色塗装 メカニズム:ルミエールチューン(シャッター幕2枚もオプションで新品交換) バルカナイト:本体+バックドア全張替え(本体側はオプション扱い) 装着アクセサリー:1960年製ライカビッMP、ブラック28mmファインダー その他:M2パーツの組み込み・調整は自分で行ったが、連動させるのに一工夫必要 |

| Back |